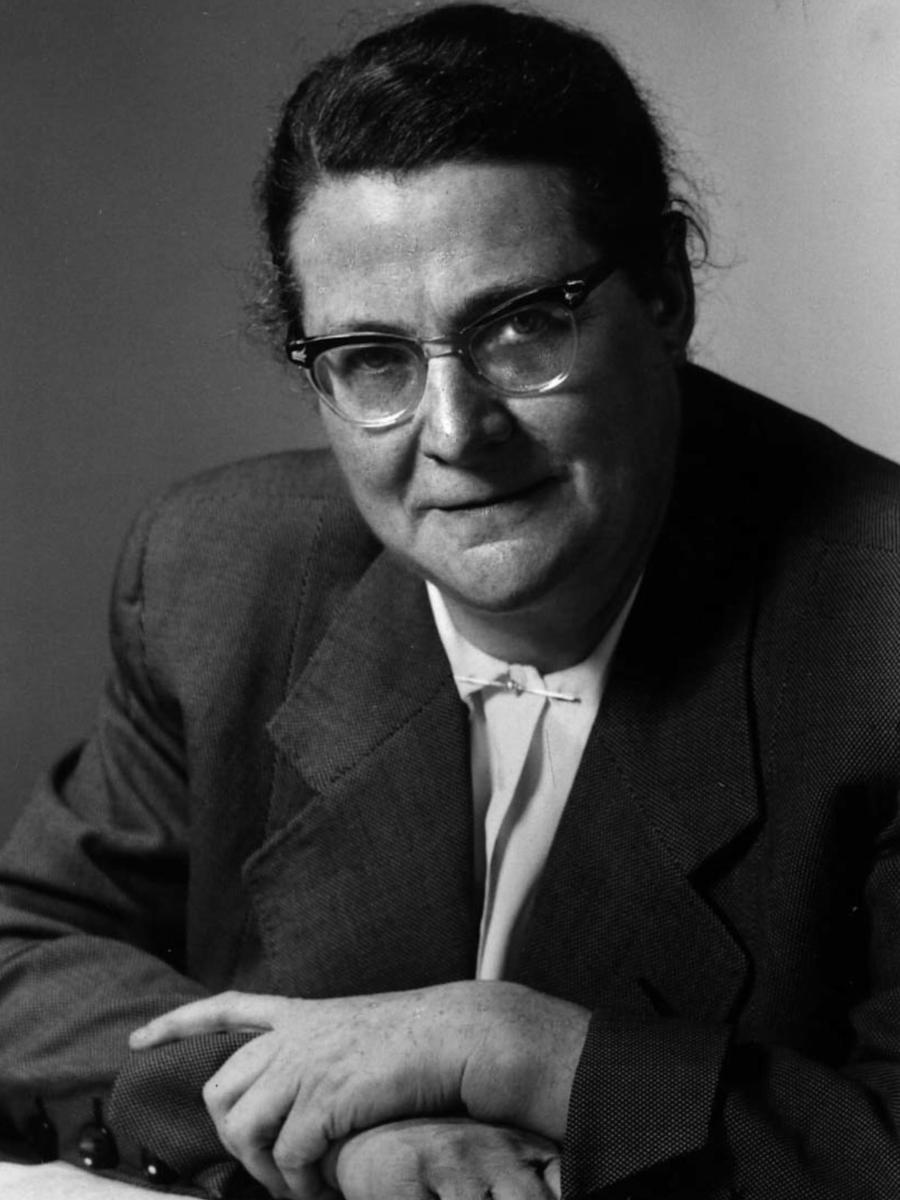

Als Katholikin gehörte Helene Wessel einer religiösen Minderheit im protestantisch-preußisch geprägten Kaiserreich an. 1898 lag Bismarcks „Kulturkampf“, also die de-facto Einschränkung der Religionsfreiheit, gerade einmal zehn Jahre zurück. Die katholischen Zeitgenossen lebten seit den beiden Friedensgesetzen also erst seit vergleichsweise kurzer Zeit wieder relativ frei ihren katholischen Habitus. Dieser bestand aus einer Ritualisierung des Alltags, geprägt durch eigene Tageszeitungen, Versammlungsorte bis hin zu Massenwallfahrten.3 Großen Anteil an der erfolgreichen Minderung der sozio-kulturellen Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken hatte die neugegründete Zentrumspartei. Ihr Vorsitzender Ludwig Windthorst prägte einen gemäßigten und, gegenüber ehemaligen Gegnern, annäherungs-freudigen Kurs der Deutschen Zentrumspartei (DZP). Auch Helene Wessels Vater Heinrich, der früh verstarb, war Mitglied der Zentrumspartei gewesen – sie selbst hatte später ein Bild Windthorsts über ihrem Schreibtisch hängen.4

Nach ihrer Ausbildung zur Stenotypistin begann sie mit 17 Jahren für den Ortsverband der Zentrumspartei in Dortmund zu arbeiten. Die Stelle als Sekretärin vermittelte ihr der Zentrumspolitiker Johannes Gronowski, ein Freund ihres verstorbenen Vaters,5 für den Helene Wessel nun tätig wurde. Gronowski, der auch in der Weimarer Republik für die Zentrumswählerinnen und -wähler des Arbeitermilieus einstand,6 entwickelte sich zum „politischen Ziehvater“7 Wessels.

Im Jahr 1919 trat sie schließlich selbst der DZP bei und engagierte sich in der parteieigenen Jugendorganisation, den „Windthorst-Bünden“. Diese gehörten gemeinsam mit den organisierten katholischen Arbeitern zum linken Flügel der Partei. In der Weimarer Republik war die Deutsche Zentrumspartei an jeder Regierung beteiligt, sie galt als Partei für die Mitte der Gesellschaft,8 und das, obwohl sie das katholische Milieu nie bewusst verließ. Diese Bereitschaft zur politischen Kompromissfindung zeigte Helene Wessel auch in ihrer parlamentarischen Arbeit.

Zu dieser Zeit entschied sich Helene Wessel außerdem dazu, eine Ausbildung zur Fürsorgerin anzustreben. Unter diesem Begriff würde man heute eine Sozialarbeiterin mit betreuender Funktion verstehen. Während sie für Gronowksi immer mehr politische Tätigkeiten übernahm und ab 1917 auch Sitzungen des DZP-Parteivorstandes besuchte, finanzierte sie sich ihre Weiterbildung teilweise durch die Veräußerung ihrer Briefmarkensammlung.9

1924 wurde sie zur Beisitzerin des Parteivorstandes gewählt. Im Sommer 1928 zog sie schließlich für den Bezirk Westfalen-Süd in den Preußischen Landtag ein. Dort bildete sie ihr politisches Profil weiter aus und galt schon bald als eine Expertin auf dem Gebiet der Fürsorge- und Sozialfragen.10 Die zunehmend konservativ geprägte Zentrumspartei stand in diesen Jahren für eine „christliche Sozialpolitik“. Sie versuchte also, auf die politischen Fragen der Zeit eine „christliche Antwort“ zu finden. So auch Helene Wessel, die durch ihre parlamentarische Arbeit gerne die „gesunde deutsche Familie“11 stärken wollte und mit einem christlichen Wertekanon argumentierte.

Ende der 1920er Jahre verschärfte sich schließlich das innenpolitische Klima in der jungen Republik. Von der Wirtschaftskrise befeuert waren viele Bevölkerungsteile von Massenarbeitslosigkeit betroffen oder sahen sich zunehmenden mit der Gefahr des wirtschaftlichen und sozialen Abstieges konfrontiert. Die Parteien begannen, sich an ihren Rändern aufzulösen. Zu dieser Zeit war Helene Wessel immer noch gewählte Abgeordnete und mittlerweile eine Fraktionssprecherin der DZP im Preußischen Landtag. Dort sprach sie weiterhin zu Fragen der Sozial- und Familienpolitik und legte als ausgebildete Fürsorgerin großen Wert darauf, konfessionelle Pflegeheime zu fördern. Ihre Vorstellungen von „Pflege“ entsprachen der temporären oder dauerhaften Verwahrung und Erziehung bis zur Entmündigung eines Menschen. Diese Idee von einem „gesunden Volk“, das nicht durch psychisch oder physisch sowie chronisch Erkrankte „eingeschränkt“ wird, war Teil der „Eugenik“. Darunter versteht man eine Gesellschaftstheorie („Erbgesundheitslehre“), die sich vornehmlich aus sozialdarwinistischen und früh-evolutionstheoretischen Konzepten speiste. Ihr Ziel war es, die „gesundheitliche Qualität“ der nächsten Generationen zu beeinflussen.12 Zur Zeit der Weimarer Republik diskutierten breite Teile der Gesellschaft den Geburtenrückgang und stellten die Frage danach „wer Kinder bekommen sollte“. Schnell kamen dabei Lösungsvorschläge wie Eheverbote, Asylierung und Sterilisation13 auf.

Auch Helene Wessel vertrat diesen Standpunkt. Für sie waren die „Fürsorgebedürftigen“, die für eine Verwahrung in Frage kamen, diejenigen, welche die Gesellschaft finanziell und in „ihrer Kraft belasten“.14 Hierzu zählte sie: „Krüppel, Blinde, Taubstumme, Geschlechtskranke, Greise, Jugendlich Unreife, Idioten, Epileptiker, Geisteskranke, schwere Gewohnheits- und Berufsverbrecher, Trinker, Morphinisten, sexuelle Abweichungen, Schwachsinnige, Stumpfe, Haltlose, Erregbare, Brutale und Impulsive, Antisoziale“.15 Die zu deren „Erziehung“ vorgesehenen Arbeitshäuser, Heil-, Erziehungs- und Verwahrungsanstalten sollten auf „dem Fundament des Religiösen“16 stehen.

Für Helene Wessel war es nur gerecht, die Sozialleistungen der körperlich und psychisch Erkrankten auf das Mindeste zu kürzen, wenn andere, „gesunde“ Menschen tagtäglich für diese arbeiten gingen.17 Auch wenn diese Vorstellungen nicht mehr Moralvorstellungen der Gegenwart entsprechen: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie weit verbreitet.

Als im März 1933 nach der Übergabe der Macht an die Nationalsozialisten über das „Ermächtigungsgesetz“ abgestimmt wurde, endete mit der Auflösung des preußischen Landtages vorerst die politische Karriere Helene Wessels. Trotz innerer Widerstände stimmte die Deutsche Zentrumspartei – im Gegensatz zu den Sozialdemokraten und den schon nicht mehr vertretenen Kommunisten – für das Ermächtigungsgesetz. Grund dafür war die selbst auferlegte Fraktionseinheit. Nach eigener Aussage enthielt sich Helene Wessel bei der Abstimmung über dieses Gesetz. Ob sie dies tatsächlich tat oder, wie sie ebenfalls einmal zu Protokoll gab, mit Nein stimmte, ist nicht nachweisbar.18

Helene Wessel wurde von den neuen nationalsozialistischen Machthabern als „politisch unzuverlässig“ eingestuft und erhielt Berufsverbot. Das katholische Milieu, ebenfalls durch das „Dritte Reich“ bedroht, aber fing sie auf. So arbeitete sie zunächst als Stenotypistin in der Verwaltung des St.-Johannes-Hospitals in ihrer Heimatstadt Dortmund. Ab 1939 war sie als Sekretärin bei der Zentrale des Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder tätig und wurde schließlich 1944 leitende Fürsorgerin bei der Gefährdetenfürsorge.19 Diese hatte sich zum Ziel gesetzt, erwachsene Menschen, die beispielsweise unter Süchten litten oder sich in der Prostitution betätigten, erneut zu „erziehen“. Während dieser Zeit hielt sie unter anderem Kontakt zu Johannes Gronowski und Johannes Brockmann, der häufig mit Lebensmittelpaketen aushalf.20 Auf dessen Hof trafen sich die ehemaligen Zentrumsmitglieder regelmäßig, so auch Helene Wessel, um sich politisch auszutauschen.

Helene Wessel sagte später über ihre Existenz im Nationalsozialismus: „Ich habe mich sehr unsichtbar gemacht, um der Gestapo keine Angriffsflächen zu bieten“.21 Trotzdem überwachte diese den Katholischen Fürsorgeverein, führt Hausdurchsuchungen durch22 und beobachtete auch Helene Wessel. Als am 20. Juli 1944 das Stauffenberg-Attentat auf Hitler fehlschlug, kam es im folgenden Monat zu einer Verhaftungsaktion der Nationalsozialisten. Im Rahmen der sogenannten „Aktion Gewitter“ verhafteten die Gestapo und die örtlichen Polizeibehörden Regimegegner und -kritiker. Nur durch Zufall war Helene Wessel aber gerade bei ihrer Mutter in Baden zu Besuch und entkam somit knapp der Inhaftierung.23

Ein halbes Jahr später kapitulierte Deutschland und der Zweite Weltkrieg fand sein Ende. Am 26. Juli 1945 traf Helene Wessel mit anderen Zentrumspolitikern der Weimarer Zeit in Lippstadt zusammen. Sie besprachen dort die Neugründung der Deutschen Zentrumspartei, die am 14. Oktober in Soest vollzogen wurde. Dort wählten die Anwesenden Helene Wessel in den Parteivorstand.

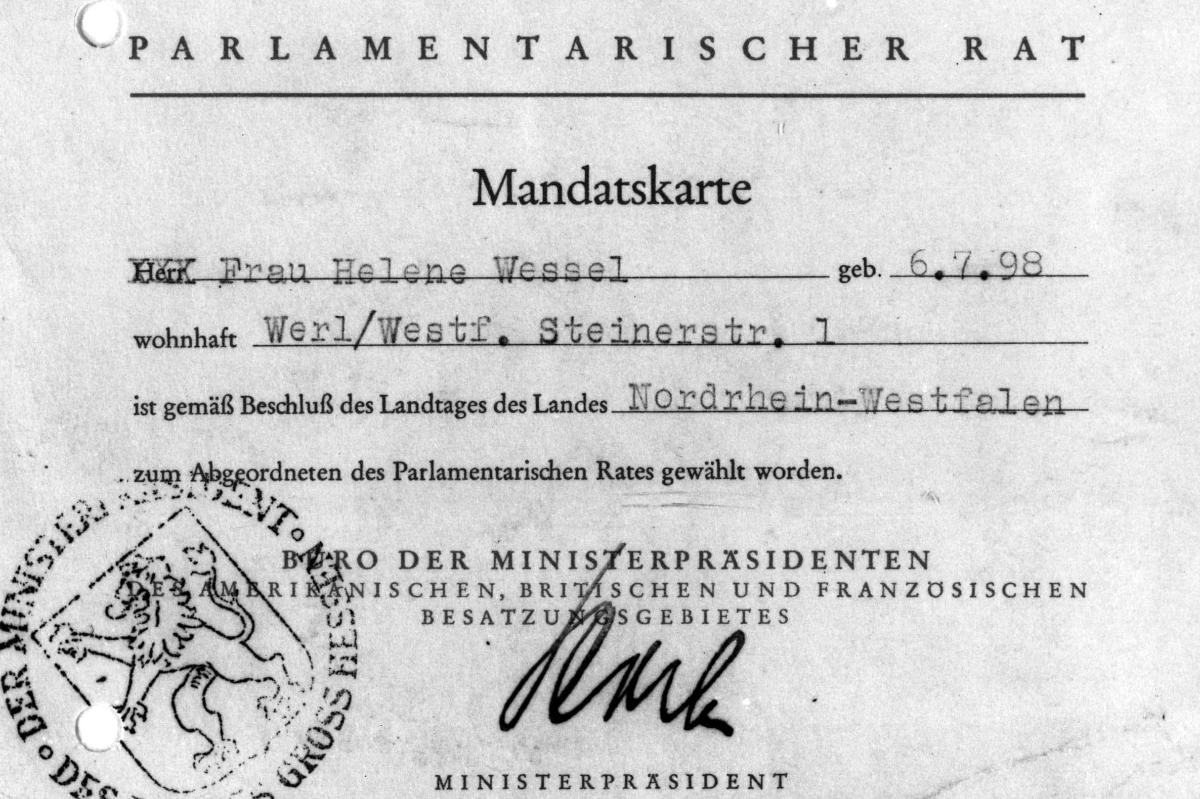

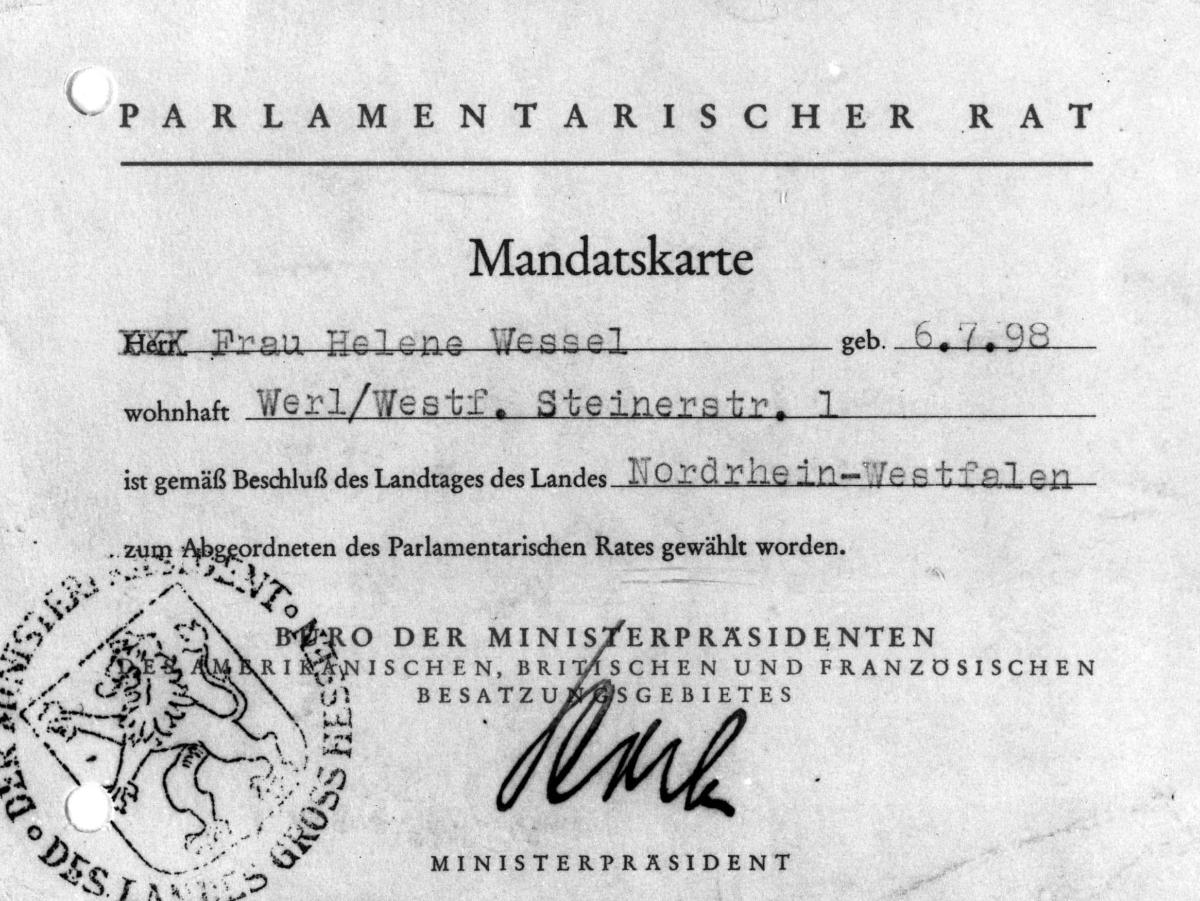

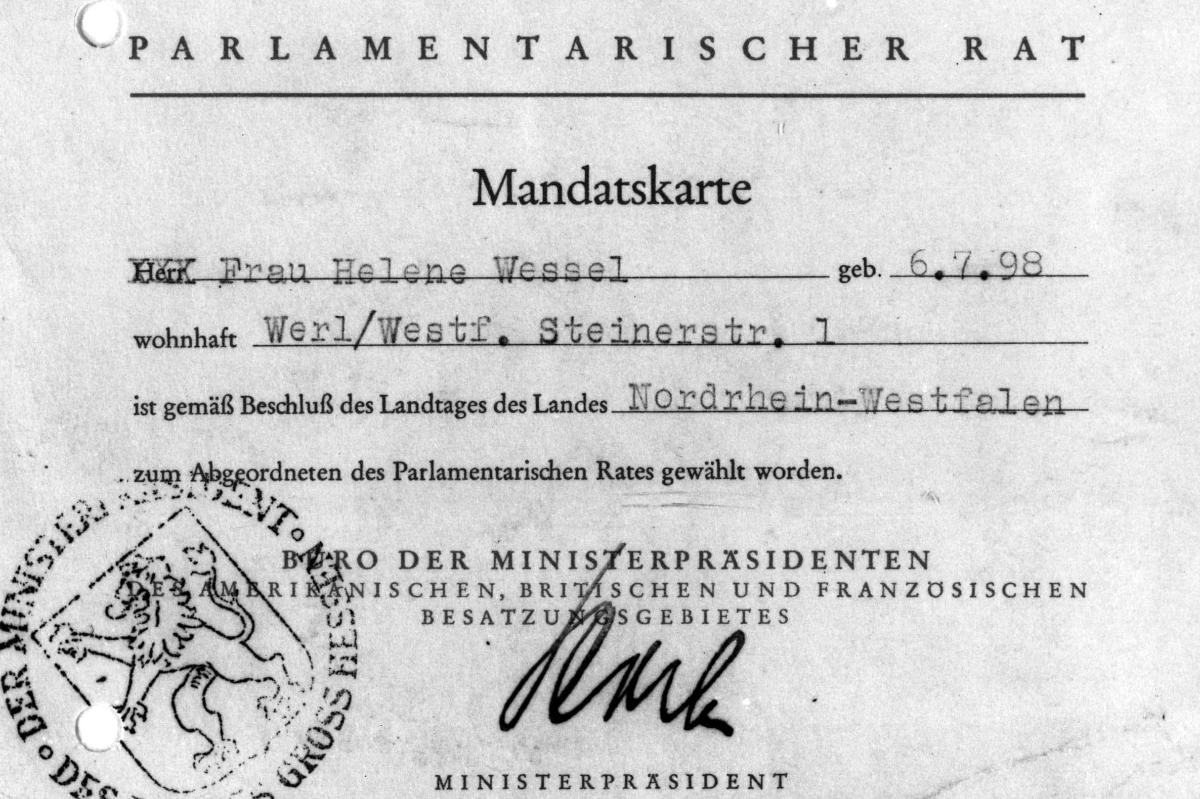

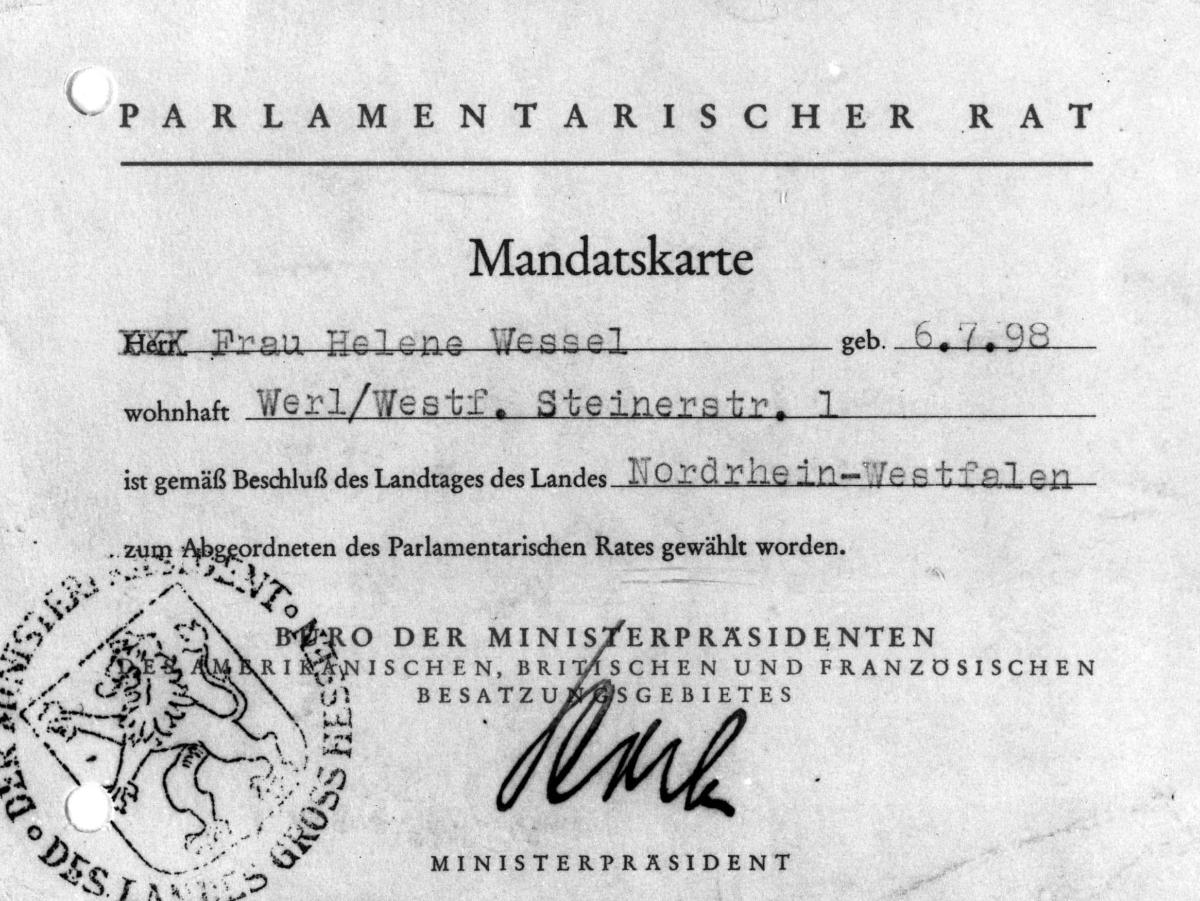

Wie schon in den Jahren vor der nationalsozialistischen Diktatur engagierte sie sich nun wieder für soziale Fragen, insbesondere auf dem Gebiet der Familien- und Fürsorgepolitik. Auch in Anliegen der Jugend- und Frauenpolitik wurde sie aktiv. Ein Jahr später wurde sie am 2. Oktober 1946 als ordentliches Mitglied aus dem westfälischen Provinzialrat in den ersten ernannten Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen berufen und saß auch in der zweiten Ernennungsperiode wieder im neuen Landesparlament. Dort war sie im Kulturausschuss und im Wohlfahrtsausschuss sowie im Geschäftsordnungsausschuss24 aktiv. Auch in der ersten regulären Wahlperiode wurde Helene Wessel in den Landtag gewählt. Bereits seit Februar 1946 war sie Mitglied des Zonenbeirates.